.png)

お口のクリーニング

予防処置では最初に、基本となる

「お口の中全体のクリーニング」を最初に行っていきます

まずはかわべ歯科オリジナルの毛先の柔らかい歯ブラシで歯と歯茎を優しくマッサージしながら汚れをとります。

患者様ごとにお口の中の状態に応じて、オーダーメイドで機能水を使った歯周ポケット(歯茎の溝)部分の洗浄などを行い、できる限り痛みの少ない歯石除去を行っていきます。

.png)

仕上げには、将来的な虫歯と歯周病の予防のためにお口の中で機能する乳酸菌(バクテリアセラピー)を行っています。

.png)

ホームケアの徹底

「ホームケアの徹底」使用している歯ブラシの種類が違うように、1つ1つの歯ブラシの動かし方にも歯ブラシの特性を生かした磨き方をするべきだと考えています。

患者様の普段の歯ブラシの使用方法や時間などを確認させていただき、歯ブラシの力や効率的な磨き方を提案させていただきます。

患者様にあったフロスや歯間ブラシなどの補助器具を実際に使用していただき、動かし方や使用中の注意点などを説明させていただきます。

食生活を見直すための「食生活指導」かみ合わせのための「姿勢指導」も行わせていただいています。

虫歯について

虫歯は削らないといけないの?

皆さんは「歯医者で歯を削って治療すればむし歯は治る」と思っていませんか?歯科医院で削ってつめる治療をするのは、「歯ブラシが届きにくい穴」をふさぐためです。むし歯の原因が改善されなければ、すぐに新しいむし歯が発生する恐れがあります。

歯に穴があくのは、「お口の中にいる細菌が出す酸」と、「飲食物に含まれている酸」が歯を少しずつ溶かしていくからです。このようなお口の環境は、歯みがきや食生活からつくられていきます。患者様自身がむし歯の原因を知り、原因を少しずつ改善していくことがむし歯の治療や予防にはとても大切です。

むし歯の場所によっては、フッ化物入りの歯磨き粉を使って毎日みがいていくと歯の表面はツルツルになりし歯の進行が止まる場合があります。適切な行動を習慣化することにより、歯を削らなくても健康な状態を維持することが可能と考えられます。歯の治療で「削ってつめて」をくり返していくと、遅かれ早かれ歯を失うかもしれません。むし歯の原因となる生活習慣を改善することが、「治療の連続」から抜け出し「歯を健康に保つ」カギとなります。簡単なことでも良いので、少しづつ知識を得て実践していきましょう。

虫歯はミュータンス菌だけではない

従来��むし歯を引き起こす細菌は、「ミュータンス菌」だと考えられてきました。

日本人のむし歯から分子解析で検出された細菌種

Obata, Junko, et al. "Identification of the microbiota in carious dentin lesions using 16S rRNA gene sequencing." PloS one 9.8 (2014): e103712.のグラフより改変

しかし2014年に日本人のむし歯から分子解析で検出された細菌種では、「乳酸菌」「ビフィズス菌「ミュータンス菌」などお口の中の様々な常在菌の集まりが原因であることが報告されています。お口の常在菌とは、お口の中にもともと住み着いている菌で、健康なお口の中でも存在しています。つまりミュータンス菌が単独でむし歯を発生させるわけではありません。

砂糖を避ければ虫歯にならないの?

虫歯の予防方法は?

現在のむし歯予防の主体は

シュガーコントロール

歯磨き習慣

(ブラッシング)

フッ化物の使用

シュガーコントロール(糖類の調整)

むし歯の多い方には食生活の乱れ(特に糖類)が背景にあります。シュガーコントロールは糖類を過剰摂取しないように、糖類を多く含んだ食品や飲み物を減らすことです。むし歯予防の観点からすると、糖の量を減らすことよりも回数を減らすことの方が大事です。通常は糖をお口の中に入れると、約1時間は歯のミネラルが溶け続けるため、たびたび糖を口にするとむし歯ができやすくなります。お口の中で長く停滞できるあめやキャラメル、自覚なしに飲み続けてしまう糖分の入った清涼飲料水などは注意しましょう。

また、就寝中は唾液が少なくなるため、お口の中の中和力が下がり、細菌が増加しやすい環境になるため、寝る直前の飲食は避けたほうが良いでしょう。むし歯にならない食べ物としてチーズ・ナッツ・生野菜などがあります。飲み物としては水・お茶(紅茶なら無糖)・コーヒー(ブラック)・牛乳があります。甘いものが欲しくなる時は、キシリトールガムなどむし歯の原因になりにくい代用糖を利用してみてください。糖類の量を控えるだけでなく「飴やキャラメルなどの長く口に残りやすいお菓子は選ばない」「ダラダラ食べはしない」「寝る前には食べない」など糖類の質や時間、頻度にも注意していきます。

ただ「甘いものやおやつは食べちゃダメ」「料理にも砂糖使ってるから使わない料理にして」「お菓子やケーキはもらっても食べないで」「なるべく天然の甘味料を使用してください」と、現在の食生活では達成できなさそうな指導はしておりません。当院では「ご自身やそのご家族の食生活」を振り返って、患者様と私たち歯科医療従事者がその中で改善できる部分を一緒に考え、目標をつくって実行していくことが、シュガーコントロールだと考えております。

歯磨き習慣(ブラッシング)

歯の表面にくっつく細菌のかたまりプラーク(バイオフィルム)の中には、1グラムに約1,000億もの細菌がいると報告されています。その中の細菌の種類は様々で、糖を栄養にして酸を出しむし歯を起こす細菌がむし歯の原因菌です。むし歯を引き起こす細菌は、「糖」を栄養にしてエネルギーを得る時に、副産物として糖を出し、歯を溶かします。糖をダラダラ摂取していると、細菌が絶えず酸を出すようになり、酸に強い細菌ばかりが増えてきます。(マイクロバイアルシフトといいます)その結果、口の中がむし歯になりやすい悪い環境に変わっていきます。むし歯で歯が溶けるは、プラークの中の細菌が、口の中に入ってきた飲食物の糖を栄養にしてエネルギーをもらう時に副産物として酸を出すためですプラークがすぐに取り除くことができれば、唾液の働きによって歯はミネラルを取り込み自然に修復します。みがき残しがありプラークが長期間ついたままの状態だと、この自然修復作用が妨げられます。このように歯の溶け出しが元に戻らなところまで進んでしまい、歯に穴があいた状態がう蝕(むし歯)です。むし歯はプラークと接している歯の表面から発生します。特にプラークがたまりやすい「歯と歯の間」は注意が必要です。

むし歯を予防する最初の一歩は、このバイオフィルムを歯みがきでしっかり取り除くことです。歯みがきは1日2回以上行うとむし歯予防に効果的です。さらに必要なのが「1日1回は時間をかけて丁寧にみがくこと」です。これはバイオフィルムが歯に悪影響を与えるほどに成熟するためには数日かかるからです。またプラークは薬剤やうがいでは落とせないため、「歯ブラシ」や「歯間ブラシ」「デンタルフロス」などをしっかり当てていくことが大事です。電動歯ブラシの方が通常の歯ブラシよりも清掃効果が高いという報告もありますが、電動ブラシの性能によって良し悪しが大きく変わります。口の中は自分自身が見えない部分なので気づくことが難しいのですが、多くの人には身がき残しがあります。毎日みがいていたとしても、みがき残しがある場所は大抵同じところなので、「何ヶ月もプラークが居続けて酸を出し続けていた」こともあります。歯科医院ではブラッシング指導時に、赤染めや光の照射などでみがき残しを「見える化」させ、場所と割合を確認しています。みがき残し0%は理想的ですが、数分では現実的に難しいため、まずは20%以下を目標にしましょう。歯ブラシが届いていない部位を知り、正しいみがき方を練習することによって、予防歯科がスタートします。

フッ化物の使用

フッ化物が配合された歯磨き粉の研究は世界中で行われており、むし歯予防に高い効果が報告されています。日本でも2012年に母子健康手帳にフッ化物についての質問事項が追加され、2017年にはフッ化物入り歯磨き粉のフッ化物イオン濃度の上限が1,500ppmまで引き上げられ、1,450ppmくらいの歯磨き粉が歯科医院やドラッグストアに並んでいます。

フッ化物の働き

1

歯の修復を早くする

(再石灰化)

2

歯が溶けるスピードを遅くする

3

歯を強くする

4

細菌の活動を邪魔する

フッ化物の効果を十分に得るには、フッ化物入り歯磨き粉でブラッシングし、お口の中にフッ化物がある状態をキープすることが必要です。フッ化物濃度1000ppmで約23%、1500ppmで約30%のむし歯予防効果が期待されます。フッ化物は歯が届きにくい部位にも有効なため、子どもから高齢者の方まで幅広い年代の方に使用していただくことをおすすめします。特にフッ化物入り歯磨き粉は世界で15億人以上に利用されており、日本では2020年歯磨き粉の中で92%のシェアを誇っています。

フッ化物の安全性

子どもにフッ化物を使用することを不安に思う親御さんもいらっしゃると思います。ここで大事なことは「年齢や歯の生える状況に合わせたフッ化物の濃度」を知ることです。5歳以下の幼児は、体重あたりのフッ化物量が多くなると、歯のフッ素症(歯に白や茶色の斑点が出る症状)を起こす恐れがあるため、子ども用の低濃度フッ化物入り歯磨き粉の使用をおすすめしています。(年齢によって量や注意事項が変わりますので、詳しいお話を聞きたい方は当院での予防歯科でご案内しています。)高校生以上になると、歯のフッ素症の心配がなくなるため、日本で販売許可されている高濃度のフッ化物入り歯磨き粉を使用することが可能です。

フッ化物入り歯磨き粉使用後の

大量ゆすぎはNG!?

ここでせっかくフッ化物をお口の中に取り込んだのに、たっぷりのうがいで大半を流してしまうことがあります。「計量カップ大さじ1杯分(15ml)くらいの水で約5秒くらいの軽いゆすぎ」程度にして、フッ化物をきちんとお口の中にキープしてむし歯予防効果を高めていきましょう。

むし歯になりやすい歯、人のタイプは?

フッ化物はむし歯の進行を遅らせる効果があり、

フッ化物入り歯磨き粉は世界でも幅広く利用されている。

5歳以下の幼児は、フッ化物濃度による歯のフッ素症を起こさないためにも、

低濃度のフッ化物入り歯磨き粉をおすすめする。

フッ化物入り歯磨き粉でブラッシングした後の多めのうがいはNG。

むし歯のリスクが高い歯、人ほどフッ化物での予防は必要。

赤ちゃん〜3歳までのむし歯を防ぐために

乳児〜歯が生えてくるまでのむし歯予防

生まれたばかりの赤ちゃんのお口の中にはミュータンス菌はいません。むし歯菌が入ってきたとしても定着できる歯が存在しないとむし歯菌も生きていけないのです。歯が生え出した時からむし歯菌が徐々に増えていきます。その頃に赤ちゃんにむし歯菌がうつるから「キスをしない方がいい」「お話しする時はつばをとばさないで」「フーフーしちゃだめ」というお話を聞くことがあるかもしれません。しかし、会話など唾液が飛ぶだけではむし歯関連菌が赤ちゃんに感染することは少ないと考えられます。WHO(世界保健機関)の報告でもむし歯は非伝染性の疾患と定義しています。そのため食器などを分ける方法は予防手段として効果的ではないことも研究で報告されています。それよりも接触する親御さんやご家族が、歯科医院での治療・メインテナンス・予防歯科とお家での口腔ケアでお口の中を清潔に保ち続け、赤ちゃんに愛情を注いであげられるようにしましょう。母乳に関しては、スキンシップや免疫の観点からもとても大事ですが、長期間の授乳は広範囲のむし歯の原因になるため、1歳半までにはやめるようにしましょう。

歯の生えはじめ〜3歳までのむし歯予防

1歳半から2歳半の間はむし歯の感染を受けやすい時期で「感染の窓」とよばれています。またこの時期にむし歯が発生するとむし歯の本数が増加する可能性が高くなるという報告もあるため、できるだけこの時期にむし歯をつくらないことを心掛けてください。そのため、少なくとも3歳までは甘いものを与えないことが大事です。

歯周病について

まずは歯周病の症状をチェック

歯磨きの時に血が出る

歯ぐきに痛みを感じる

歯ぐきが腫れている

歯が腫グラグラ動く

歯ぐきが痩せてきた

口臭がある

歯ぐきから膿が出てくる

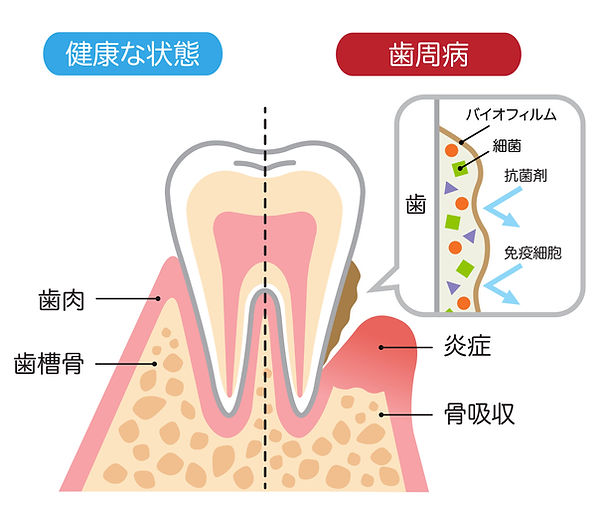

歯周病とは?

歯周病は初期は歯ぐきからの出血があり、重度になると歯を支えるあごの骨が溶けて歯が抜ける恐れのある病気です。

歯周病はプラーク(バイオフィルム)という歯にくっつく細菌のかたまりによって引き起こされます。健康な歯ぐきは歯とぴったりくっついていますが、歯の根元にプラークがたまると、歯ぐきに炎症が起きて歯と歯ぐきの間に隙間ができていきます。この隙間は「歯周ポケット」といい、ポケットの内部にはプラークがべっとりとくっついています。ポケットの細菌は「糖」ではなく、血液のタンパク質や鉄をエネルギ�ーにしています。細菌はこれらを栄養としてプラークを大きくし、歯周ポケットを深くしていきす。

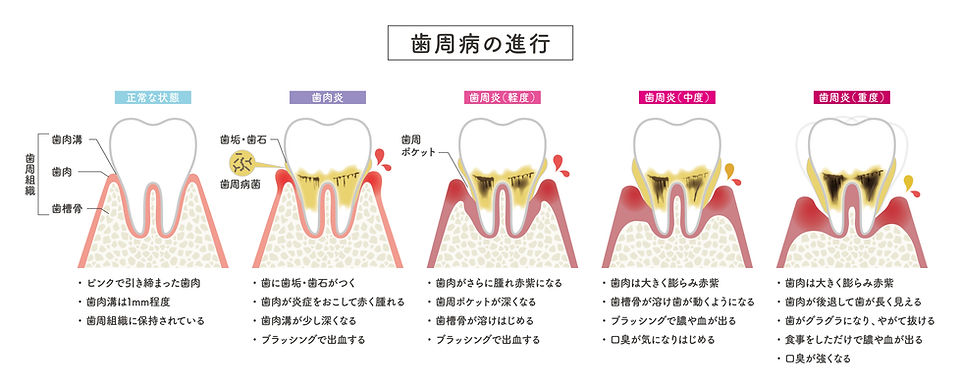

歯周病の進行

この歯周ポケット内部で細菌と体が戦うわけですが、戦場となってしまった歯ぐきは焼け野原のような状態になります。�この状態が炎症で歯ぐきが腫れたり、出血しやすくなります。これが「歯肉炎」です。

プラークによって歯ぐきに炎症が続くと、歯と歯ぐきの境目の溝が深くなって歯周ポケットができます。このポケットの中までプラークの細菌が入り込んでしまうと歯ぐきの深い部分にも炎症が広がります。やがて歯を支えている骨(歯槽骨)などの組織まで炎症が近づいてくると、骨は炎症から逃げるように溶けていきます。この状態になるとさらにポケットは深くなるため、炎症は拡大し、歯の根元まで歯の吸収が進んだ場合歯がぐらつき、最終的には歯が抜けてしまいます。ここまでの流れをみると細菌が歯ぐきや骨にダメージを与えていると思ってしまいますが、実は体を守るために免疫が炎症を拡大させているのです。歯周病は歯の根元周りに巣食う細菌をやっつけるために免疫が仕掛けた戦いの結果です。

原因菌は?

プラークのピラミッド構造

プラークの中には病原性の違いによって「善玉菌」と「悪玉菌」に分けられています。歯の表面に唾液のタンパク質が膜(ペリクル)をつくり、そこからまず善玉菌が集まります。

その善玉菌の上に他の善玉菌、もしくは中立の日和見菌(ひよりみきん)がくっつき、プラークは成長します。そこに仲介役の菌が定着してくると、悪玉菌の歯周病菌がくっつける状態となり、プラークに病原性を持ち歯茎を破壊するようになるため、歯周病を起こします。��この中でも特に病原性の高い歯周病菌の総称を「レッドコンプレックス」といいます。その中でも「ポルフィロモナス・ジンジバリス」という菌種は歯周病菌のボスともいえます。

お口の中に存在している数百種類の細菌を、歯周病と関連が高い順に分類しピラミッド状にしたものです。レッドコンプレックスとよばれる「ポルフィロモナスジンジバリス」や他の2種類の細菌は、このピラミッドの頂点に位置し、重度の歯周炎に最も影響を与えていると考えられています。

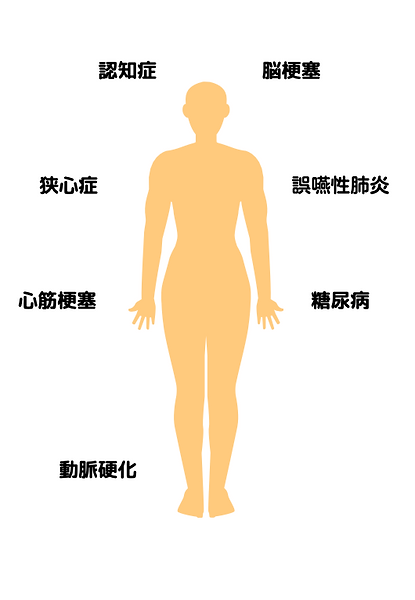

歯周病は

全身の病気と関連がある

歯周病はお口の中だけの病気というのは大きな誤解です。歯周病菌が歯ぐきに侵入すると、血流によって全身に広がっていきます。歯周病は「炎症」を通じて体全体に悪影響を与えます。

歯ブラシでは

歯周ポケット内のプラークは

ほぼ取れない

歯周病の原因は「プラーク(バイオフィルム)」です。家庭での歯磨きでは歯ぐきよりも上の部分のプラークは取れても、歯周ポケットの奥にあるプラークや歯石は取ることはできません。以前、歯ブラシのCMで「歯ブラシの毛先がポケットの中までごっそり入ってプラークをきれいに取り除く」CGを流していたのですが、実際は毛先が1mmくらい入れば良い方なので歯ブラシで歯周ポケットの中を磨くことは難しいです。むしろ間違ったイメージを持って歯ぐきの周りをガシガシ磨くとかえって歯ぐきを痛めてしまいさらに炎症がひどくなる恐れがあります。この深いポケット部分のプラークや歯石を除去し、歯ぐきの炎症をストップさせることが歯科医院の「歯科衛生士」の役割です。実際にはスケーラーという器具をポケット部分に挿入して、歯の表面からプラークや歯石を丁寧に取り除いていきます。

ブラッシングは歯周ポケット内部のプラークを取ることが難しいかもしれませんが、丁寧に磨くことによ歯周ポケットにいる細菌が増えることを抑えることが可能です。つまり歯周病の治療は、歯科医院の「プロフェッショナルケア」と患者様の「ホームケア」の2人3脚です。

歯周病が治癒した後の

ケアが大切

歯周病はポケットは残っていても出血しない状態であれば、「歯周病菌の活動が�ほとんどない&治癒が成功し安定している」と判断します。しかし、一度住みついてしまった歯周病菌をお口の中から排除することは不可能です。そのためブラッシングが不十分だと、約4〜8週間で再発することがあります。再発予防には、生涯を通して歯周病菌の量を抑えていくことが大事です再発を防ぐためにも、「患者さん自身がお口の中を清潔に保つ」「定期的にかかりつけの歯科医院のメインテナンスに通う」と共に、「タバコ」は歯周病を悪化させる原因と報告されているため、「禁煙を目指していく」ことが大切です。

2�〜3ヶ月に一度はメインテナンスとブラッシング指導、喫煙の見直しを行い、歯周病が再発していないかチェックしていきましょう。

歯周病は感染する

むし歯は非感染性ですが、歯周病は歯周病菌をお口の中に持っている人からも唾液を介して感染します。それぞれのお箸で��大皿料理を一緒に食べる日本ではよく見られる食習慣も歯周病予防の観点からすると良いとはいえません。

.png)