その「歯がしみる」原因は歯からの危険信号!?知覚過敏の正しいケア方法

- 歯科医師 川邉滋次

- 2025年7月14日

- 読了時間: 9分

更新日:2025年8月6日

はじめに-歯がしみるは危険信号!?その正体は知覚過敏

「歯がしみる」と感じたことはありませんか?アイスや冷たい飲み物を口にしたときに「キーン」とした痛みを感じたり、歯ブラシが当たるとしみることがある方は多いでしょう。

実は、それは「知覚過敏」という歯がしみる症状です。

知覚過敏は、冷たいもの、甘いもの、歯ブラシの刺激などで、一時的に鋭い痛みを感じる状態を指します。実際、研究によると80%以上の人が一生に一度は経験すると言われています。

近年では歯科医療の進歩で「歯の寿命」が延び、高齢になっても自分の歯が残る人が増えています。しかしその分、歯ぐきが下がって歯の根元が露出し、「歯がしみる」と悩む人が増えています。

さらに、健康志向から酸性の飲み物(お酢、乳酸菌飲料など)をよく飲む習慣も、歯の表面を弱くして知覚過敏を引き起こす原因の一つです。

この記事では、「歯がしみる原因」「知覚過敏を予防する方法」「歯科での治療法」をわかりやすく解説します。「歯がしみて困っている」「どう対処したらいいの?」という方に、役立つ情報をお届けします。

▼目次

歯がしみるのはむし歯?それとも知覚過敏?

「歯がしみる=むし歯」と思いがちですが、むし歯と知覚過敏は違います。むし歯は歯に穴があく病変ですが、知覚過敏(正式名称:象牙質知覚過敏症)は、歯に冷たいものや歯ブラシが当たったときなどに、一時的な鋭い痛みを感じる状態です。

知覚過敏では、歯の神経が敏感になって痛みを感じるものの、むし歯のように穴があいたり感染が起きているわけではありません。

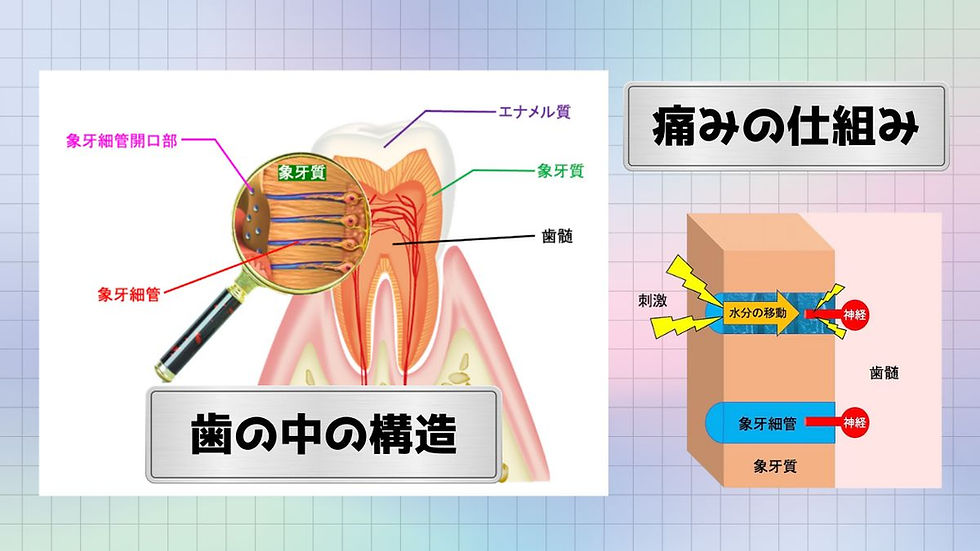

歯がしみる仕組み

健康な歯は、外側のエナメル質が内側の象牙質を守っています。しかし、エナメル質が薄かったり、歯ぐきが下がったりすると象牙質が露出します。象牙質には「象牙細管」という無数の細い管があり、その中を通じて刺激が歯の神経に伝わり、「しみる痛み」を感じます。

冷たいものを食べると、この細管の中の液体が動いて神経を刺激するため、キーンとした痛みが起こると考えられています。

特に歯の根元部分はエナメル質が薄いため、知覚過敏が起きやすい場所です。

歯がしみる5つの原因

1. 歯ぐきが下がる(歯肉退縮)

加齢、強いブラッシング、歯並び、矯正治療などが原因で歯ぐきが下がると、歯の根元が露出し「歯がしみる」症状が起こりやすくなります。

2. NCCL(歯の欠け・すり減り)

むし歯以外の原因で歯の根元が欠けたりすり減ったりすることです。強いブラッシングやかみ合わせの力などで起きやすいです。

3. 歯にヒビや破折

ぶつけたり転んだり、硬いものをかんで歯にヒビが入ると、象牙質がむき出しになり歯がしみることがあります。

4. 歯のすり減り(Tooth wear)

歯ぎしり、酸性飲食物の過剰摂取、逆流性食道炎などで歯のかみ合わせ面がすり減り、象牙質が露出して歯がしみることがあります。

5. 歯科治療や歯石除去後

神経を残したまま削ったり、歯石を除去したあとに、敏感になった部分が刺激を受けやすくなります。

6.詰め物・被せ物の不適合や材質

すき間ができていたり、金属が熱を伝えやすいことが原因で、冷たい飲食物で歯がしみやすくなることがあります。

7. ホワイトニングやプールの塩素

ホワイトニング剤の成分や、プールの水に含まれる塩素が歯の表面を弱くし、象牙質を露出させる原因になることがあります。

歯科医院での知覚過敏治療

知覚過敏の治療には、大きく分けて「感覚をやわらげる」「表面を固める」「結晶でふたをする」「樹脂やセメントでふたをする」という4つの方法があります。

1. 感覚をやわらげる

知覚過敏では、冷たいものなどの刺激が歯の神経に伝わりやすくなっています。この神経の反応をおさえる成分として「硝酸カリウム」があります。硝酸カリウムは、市販の知覚過敏用歯みがき粉によく配合されていて、使い続けることで徐々に症状をやわらげる効果が期待できます。

しっかり効果を得るには、歯に成分が長くとどまることが大事です。歯みがき後に歯に塗るなど、使い方を工夫すると良いでしょう。予防のためにも、毎日のケアに取り入れるのがおすすめです。

また、歯科医院ではレーザーを使って神経の反応を抑える方法もあります。短時間で済む処置ですが、照射しすぎると歯や歯ぐきを傷めるリスクもあるため、専門家の管理のもとで行われます。

2. 表面を固める

歯の表面を薬剤やレーザーで「固めて」刺激を伝わりにくくする方法です。薬剤では、グルタールアルデヒドやHEMAという成分を使います。これらは歯や歯ぐきの表面のたんぱく質を変化させ、膜をつくるようにして刺激をブロックします。

ただし、症状が強すぎる場合や神経に炎症がある場合には、逆に痛みが強まることもあります。

歯科用レーザーも、表面を軽く焼き固めることで刺激を伝えにくくする効果があります。安全に行えますが、やりすぎると火傷などになる可能性があるので注意が必要です。

3. 結晶物でふたをする

ふたをする方法には、大きく分けて二つの方法があります。一つは、歯の内部にある「象牙細管(ぞうげさいかん)」という細い管を結晶でふさいで刺激を伝えにくくする方法、もう一つは、レジン(樹脂)やセメントといった材料を使って物理的にふさぐ方法です。

結晶を使って象牙細管をふさぐタイプの製品は、塗るだけで効果が出ることが多く、比較的簡単に使えます。これらの製品は、成分に含まれる酸によって一度歯の表面を溶かし、カルシウムを引き出します。その後、このカルシウムが再び歯の表面で結晶化し、細管をふさぐ仕組みです。

また、ナノサイズのリン酸カルシウムを歯にこすり込むことで細管をふさぐ製品もありますが、こちらは効果が現れるまでに時間がかかることがあります。どちらの方法でも、歯垢(プラーク)の付着や、酸性の飲み物・食べ物を頻繁に摂ることで、せっかくできた結晶が溶けてしまう可能性があるため、注意が必要です。

4. 樹脂(レジン)・セメントでふたをする

樹脂やセメントの場合、歯の形が複雑な部分でも、これらの材料でしっかり細管をふさげば、不快な症状を早く、そして和らげることが可能です。ただし、処置の前に歯をしっかりきれいにし、乾燥させておかないと、かえって症状が悪化することもあります。

特にレジン(樹脂)を使う方法は、歯にくっつくというメリットがある一方で、すき間なく接着させるためには高度な技術が必要です。

治療を進める上でのポイント

実際の治療では1回の処置で改善が見られないことも少なくありません。その場合、同じ抑制剤を繰り返し使用するか、別の方法で再処置を行うことになります。それでも効果が現れないこともありますし、使用する順番を間違えると、薬剤の効果が十分に発揮されず、「効かない」と感じることもあります。

例えば、最初に封鎖処置を行ってしまうと、その後に凝固剤や鈍麻剤を使っても、すでに作られた「ふた」が作用を妨げてしまいます。さらに、リン酸カルシウムを塗布した後に酸性の薬剤を使用すると、せっかく作られた結晶が溶けてしまい、治療の効果がなくなってしまうこともあります。

そのため、治療の基本的な順番は次のようになります

感覚を和らげる処置

表面を固める処置

結晶物を使ったふたをする処置

レジンやセメントを使ったふたをする処置

歯科治療以外の知覚過敏過敏対策

1. 飲食物のチェック

酸性の食べ物や飲み物をよく口にする場合、象牙質部分のミネラルが溶け出てしまい、結果として症状が繰り返されることがあります。特に象牙質はエナメル質よりも溶けやすいため、飲食物の影響は大きいです。

ジュース・スポーツドリンクなどの清涼飲料水や、ビール・ワインは酸性のものが多いです。

2. 服用している薬のチェック

抗うつ薬や抗精神病薬などの薬剤の一部に副作用として歯痛の症状が出ることがあります。

副作用の症状が強い場合、担当医師と相談して薬の量を減らしたり、薬剤を変えてもらうことがあります。

3. 歯と周りの組織からではない原因の痛み(口腔顔面痛)

三叉神経痛や筋痛・筋膜痛などの「歯や歯の周りの組織が原因でない痛み」の場合も考えられます。この場合には痛みを専門に扱っている医療機関に相談する必要があります。

4. 歯の神経を抜くのは最終手段

知覚過敏の治療手段ですが、最終的な解決法になるためできる限り避けた方が良いと考えられます。上記の方法を長期間行っても歯がしみる場合は選択肢の1つとして入る場合がありますが稀です。

知覚過敏は予防できるの?

知覚過敏の確実な予防法はありません。健康な歯ぐきでも加齢によって退縮しまうことは避けることは難しいです。

歯の根本部分象牙質のむき出しをなるべく防ぐには、「歯周病の予防に努めること」「歯ぐきの退縮が進みやすいような不適切なブラッシングをしないこと」「酸性の飲食物を摂取しすぎないこと」が挙げられます。

ぜひ、ご自身のお口の中に合った歯ブラシ・歯みがき剤・ブラッシング方法や飲食物についてのアドバイスをかかりつけの歯科医院で聞いてみてください。

まとめ

1. 知覚過敏は冷水や刺激で歯に一時的な鋭い痛みを感じる症状で、多くの人が経験しやすく、歯肉退縮や酸蝕症などが原因で増加している。むし歯とは異なる。

2. 歯がしみる症状の緩和には対症療法だけでなく、生活習慣や食生活の改善による予防も重要である。

3. 歯ぐきの退縮や歯のすり減り、ヒビ、歯科治療後の影響、ホワイトニングなど多様な原因で象牙質が露出し歯がしみる。

4. 生活習慣や食習慣、プールの塩素なども知覚過敏の誘因となり、適切なケアと予防が大切である。

5. 歯がしみる感覚をやわらげる治療は、硝酸カリウム配合の歯磨き剤やレーザー照射で神経の反応を抑える方法がある。

6. 表面を固める治療は、薬剤やレーザーで歯ぐきや象牙質の組織を変化させて刺激を減らす方法がある。

7. 結晶物でふたをする治療は、象牙細管を結晶で塞ぎ刺激を伝わりにくくする。

8. 樹脂やセメントでふたをする治療は、細管を物理的に封鎖し、症状を早く和らげる。

この記事を書いた人

医療法人社団 統慧会 かわべ歯科 理事長 川邉滋次

参考文献

1. Shibukawa, Yoshiyuki, et al. "Odontoblasts as sensory receptors: transient receptor potential channels, pannexin-1, and ionotropic ATP receptors mediate intercellular odontoblast-neuron signal transduction." Pflügers Archiv-European Journal of Physiology 467.4 (2015): 843-863.

2. 田上 順次 奈良 陽一郎 山本一世 斉藤隆史,保存修復学21,末永書店(2022):75-79

3. Chambrone, Leandro, and Dimitris N. Tatakis. "Long‐term outcomes of untreated buccal gingival recessions: a systematic review and meta‐analysis." Journal of periodontology 87.7 (2016): 796-808.

4. Nascimento, Marcelle M., et al. "Abfraction lesions: etiology, diagnosis, and treatment options." Clinical, cosmetic and investigational dentistry 8 (2016): 79.

5. Cortellini, Pierpaolo, and Nabil F. Bissada. "Mucogingival conditions in the natural dentition: Narrative review, case definitions, and diagnostic considerations."Journal of periodontology 89 (2018): S204-S213.

6.Rao, K. Arun, et al. "Prevalence of dentinal hypersensitivity and dental erosion among competitive swimmers, Kerala, India." Indian Journal of Community Medicine 44.4 (2019): 390-393.

7. 冨士谷盛興.象牙質知覚過敏症 第4版目からウロコのパーフェクト治療ガイド. 第4版第1刷. 医歯薬出版株式会社. 2024.

.png)

コメント